Outras questões sobre casas ou imóveis

Reflexão e discussão de gostos: o "je ne sais quoi" que se explica

- A evolução dos materiais de construção - parte II

Rita Melo

Fonte :

https://www.homify.pt/livros_de_ideias/36051/evolucao-dos-materiais-de-construcao

A tijoleira e o azulejo são materiais de construção que caíram durante algum tempo em desuso, mas que ultimamente têm ganho mais espaço na construção. O facto de existir uma adaptação nas cores e design das tijoleiras e dos azulejos faz com que seja mais fácil a sua aplicação, e a construção adapta locais onde a tijoleira e o azulejo passam a ganhar inclusivamente lugares de destaque. O local óbvio da aplicação da tijoleira numa casa é a casa de banho, ainda que a cozinha também possa surgir como concorrência. As cores e feitios são imensos, desde as praticamente lisas aos motivos mais modernos ou mais antigos. As alternativas para o revestimento do chão e paredes tanto de uma cozinha como de uma casa de banho passam a ser uma escolha difícil. As áreas exteriores têm também uma grande predisposição para aparecerem com tijoleira ou azulejo uma vez que é fácil de limpar e pode brincar-se mais com padrões marcantes.Colocado por: migjacCMartin,

Os nossos devolutos.....Colocado por: FlicaRivaliza com a Prada em Milão. Não acham?

Infelizmente não temos muito mais oara rivalizar

E pergunto-me, e a si migjac e a si Flica, muito seriamente, e com todo o despojo, i.e, sem qualquer vestígio do que por vezes é considerado gosto elitista ou coisas de snobismo, sem se se considerar um pior ou outro melhor, apenas assim em igualdade de circunstâncias, o que faz com que alguns apreciem um tipo de arquitetura e outros outro tipo de arquitectura a nosso ver questionàvel (ups, sim somos suspeitos! ) ?

Sim é verdade que é o tópico, afinal, o que é isto dos gostos...

Mas mais do que isso, ..ainda o que faz com que umas pessoas se "agrupem" num determinado estilo de gosto e outras se "agrupem" em outro completamente oposto?

São as experiências de vida, as vivências, serem menos ou mais sensíveis às emoções da apreciação estética por exemplo? O que têm as pessoas em comum que as faz diferenciarem-se de outras nos gostos?

E depois leva-me ainda a pensar se o gosto não se discute por ser pessoal..mas afinal se hà quem tenha os mesmos gostos que eu, não serà tão pessoal assim ?!O termo azulejo designa uma peça de cerâmica de pouca espessura, geralmente, quadrada, em que uma das faces é vidrada, resultado da cozedura de um revestimento geralmente denominado como esmalte, que se torna impermeável e brilhante.Esta face pode ser monocromática ou policromática, lisa ou em relevo. O azulejo é geralmente usado em grande número como elemento associado à arquitetura em revestimento de superfícies interiores ou exteriores ou como elemento decorativo isolado.

Os temas oscilam entre os relatos de episódios históricos, cenas mitológicas, iconografia religiosa e uma extensa gama de elementos decorativos (geométricos, vegetalistas etc) aplicados a parede, pavimentos e tectos de palácios, jardins, edifícios religiosos (igrejas, conventos), de habitação e públicos.

Com diferentes características entre si, este material tornou-se um elemento de construção divulgado em diferentes países, assumindo-se em Portugal como um importante suporte para a expressão artística nacional ao longo de mais de cinco séculos, onde o azulejo se transcende para algo mais do que um simples elemento decorativo de pouco valor intrínseco. Este material convencional é usado pelo seu baixo custo, pelas suas fortes possibilidades de qualificar esteticamente um edifício de modo prático. Mas nele se reflete, além da luz, o repertório do imaginário português, a sua preferência pela descrição realista, a sua atracção pelo intercâmbio cultural. De forte sentido cenográfico descritivo e monumental, o azulejo é considerado hoje como uma das produções mais originais da cultura portuguesa, onde se dá a conhecer, como num extenso livro ilustrado de grande riqueza cromática, não só a história, mas também a mentalidade e o gosto de cada época.

Fonte :https://pt.m.wikipedia.org/wiki/AzulejoAzulejo

Técnica e terminologia da azulejaria

Por tipo de produção

Azulejo mudéjar (ou hispano-mourisco)

Azulejo alicatado em El-Hedine, Marrocos.

Técnica desenvolvida e implementada pelos mouros na Península Ibérica e seguida em Espanha com assimilação do gosto pela decoração geométrica e vegetalista, no que se designaria no barroco como horror vacui (horror ao vazio).

Esta técnica necessita de um barro homogéneo e estável, onde, após uma primeira cozedura, se cobre com o líquido que fará o vidrado. Os diferentes tons cromáticos obtêm-se a partir de óxidos metálicos: cobalto (azul), cobre (verde), manganésio (castanho, preto), ferro (amarelo), estanho (branco). Para a segunda cozedura as placas são colocadas horizontalmente no forno assentes em pequenos tripés de cerâmica designados de trempe. Estas peças deixam três pequenos pontos marcados no produto final, hoje em dia importantes na avaliação de autenticidade.

Inicialmente o azulejo não tinha uma dimensão normalizada, mas em Portugal, a partir do século XVI o azulejo passou a ter uma medida quadrada variável entre 13,5 e 14,5 cm, como consequência do aumento de produção pelo maior número de encomendas. Essa situação perdurou até o século XIX.

Fonte : a mesmaHORROR VACUI

Horror ao Vazio

Colocado por: CMartinHORROR VACUI

Horror ao Vazio A física do “vazio”

A física do “vazio”

No princípio era a matéria. Até que foi concebida a idéia de vazio, de que em algum lugar no espaço haveria o “nada”. A partir daí, uma celeuma foi aberta e travada ao longo da história da ciência entre os que defendiam a existência do vácuo e os que acreditavam que haveria sempre alguma coisa permeando (atravessando) tudo. Guardadas as peculiaridades de cada época, podemos dizer que, ao longo dos séculos, vacuístas (adeptos da idéia do vácuo) e plenistas (defensores da matéria onipresente) se revezaram nos fóruns acadêmicos trocando farpas e apresentando argumentos em prol de suas idéias. Não podemos dizer que seus trabalhos deram em nada. Chegamos ao século XXI com a convicção quase unânime da comunidade científica de que a existência do nada absoluto é mais do que improvável, pois até o que chamamos de “vácuo” possui partículas e energia. Mas, para chegar até aqui, muitas experiências foram realizadas e repetidas e, entre os protagonistas da discussão, estavam personagens tão notáveis e distantes entre si como Aristóteles e Einstein.

A “bola” do vácuo foi levantada por filósofos gregos pré-socráticos chamados “atomistas”, a partir do século V a.C. Foram eles que conceberam a idéia de que as coisas eram feitas de minúsculas partículas que não poderiam ser divididas - por isso, as chamaram de “indivisíveis” que, em grego, se diz “átomo”. Parece estranho que os idealizadores dos tijolinhos da matéria também tenham sido os primeiros defensores do vazio de que temos notícia. “Mas, para eles, tão importante quanto a idéia de matéria era a idéia do vácuo” (...)

Na verdade, os atomistas valiam-se do vácuo para explicar o movimento dos corpos. O raciocínio era simples: se um corpo vai de um lugar a outro, é necessário que ele se direcione para um espaço vazio, uma vez que dois corpos não se interpenetram. E o vácuo atomista ia além da física: “a ele estava ligada a idéia de não-ser e de onde não poderia surgir nada. Analogamente, a matéria tinha, para eles, a noção de ser”.

O vazio seria uma espécie de palco, onde a matéria, formada por átomos, atuaria. O maior nome entre os filósofos atomistas era Demócrito, cujas idéias enfrentariam opositores de peso na própria Grécia Antiga, anos depois de sua morte.

Entre os adversários do vácuo na Grécia, já depois dos pré-socráticos, estavam Platão (428-348 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), para os quais o universo estava totalmente preenchido de matéria. A questão do movimento para eles era resolvida com a idéia da troca de lugares: um corpo se movia no espaço porque um outro saía trocando de posição com ele. Para Aristóteles, a resistência do meio era algo importante. “Um de seus argumentos era que, se um corpo em movimento não encontrasse resistência alguma do meio, sua velocidade seria infinita”. Por isso, seria impossível que existissem lugares totalmente vazios, onde não houvesse um meio material. Aristóteles também dizia que, se não fosse a resistência do ar, objetos de massas diferentes cairiam à mesma velocidade, o que não era observado – mas essa idéia que seria verificada e aperfeiçoada pelas experiências de Galileu Galilei (1564-1642), no século XVI, e comprovada com glamour em agosto de 1971, quando o astronauta norte-americano David Scott deixou cair na Lua um martelo e uma pena mostrando que, sem o ar, ambos atingem simultaneamente o solo.

Após Aristóteles, o vácuo seria reabilitado ainda na antiguidade por Heron de Alexandria (século I d.C.) que, embora não acreditasse na existência de um vazio contínuo, concebeu um mundo onde o vácuo estaria distribuído em minúsculas porções no interior de todas as coisas.

Quem tem medo do vazio?

Aristóteles foi o filósofo mais influente na Idade Média européia. Através dos estudos dos seus escritos, a questão do vazio foi retomada nesse período, quando surgiu a célebre expressão “a natureza tem horror ao vácuo”, para dizer que qualquer porção de matéria retirada é logo ocupada por outra - fenômeno observado em algumas experiências hidráulicas, por exemplo.

Já no período da Renascença, os estudiosos do tema eram tão numerosos que não seria possível descrever suas experiências e contribuições (aqui). Mas alguns episódios marcantes valem ser destacados daquele período, como o caso do sifão de Giovanni Baliani (1582-1666). O italiano tentava levar água de um reservatório a um vale mais elevado através de um sifão. O processo tradicional de encher o tubo com água, fechar as suas extremidades e abri-las unindo os reservatórios desnivelados não estava a dar certo. Baliani levou o problema a Galileu Galilei, que atribuiu à altura entre os reservatórios (cerca de 20 metros) a causa do fracasso da manobra. Para Galileu, o vácuo teria uma força limitada, comprovadamente eficaz até 12 metros de altura. Baliani, por sua vez, enxergou nessa experiência uma maneira eficiente de se produzir vácuo.

Foi de um discípulo de Galileu uma das mais famosas e intrigantes experiências a respeito do vácuo. Evangelista Torricelli (1608-1647), em 1644, encheu um longo tubo de vidro com mercúrio, fechou sua abertura e o emborcou dentro de uma bacia, também com mercúrio. A coluna do líquido dentro do tubo desceu até certo ponto e parou. No topo do tubo, portanto, ficou uma área aparentemente sem nada. O que havia lá? Eis a pergunta que intrigou os observadores. O próprio Torricelli não se arriscou a dizer que a resposta era o vácuo. Mas supôs que o efeito era devido à pressão do ar sobre o mercúrio da cuba, que “empurrava” o mercúrio no tubo até um certo ponto – que é a explicação atual. Ele também notou que a altura da coluna de mercúrio variava de um dia para outro: era como se “o peso” do ar variasse. Estava esboçada a noção de pressão atmosférica e o princípio de funcionamento do barômetro. A experiência de Torricelli ficou tão famosa que foi repetida por inúmeros outros curiosos por toda a Europa.

Em 1646, na cidade de Rouen na França, Pierre Petit refez uma experiência similar para o conterrâneo Etiénne. O evento serviu de inspiração para o filho de Etiénne, o jovem Blaise Pascal (1623-1662).

Pascal então desenvolveu uma série de experiências sobre o vácuo e os registrou em vários escritos. Graças ao seu trabalho, o barômetro foi aperfeiçoado e o conceito de pressão atmosférica foi lapidado. Encontrou oposição em seu contemporâneo René Descartes (1596-1650), o mais ferrenho opositor ao vácuo do século XVII. Defensor do éter, uma “matéria subtil” que tudo permeia, Descartes duvidava que era vácuo o que havia no tubo acima do mercúrio, contrapondo-se a Pascal, que admitiu isso em seu estudo “Novas experiências sobre o vácuo”, de 1647.

Ascenção e queda do éter: o “nada” leva tudo

A idéia do éter, defendida por Descartes, havia sido concebida na antiguidade para explicar fenômenos remotos e Aristóteles já o mencionava. “Ele vem da idéia de que não há ação à distância, ou seja, uma coisa não pode agir onde não está" (...).

São Tomás de Aquino (1227-1274) levou o conceito aristotélico de éter para a teologia, ao dizer que, como Deus age em todos os lugares, Ele está presente em todos os lugares.

O éter seria reincorporado à ciência moderna com a descoberta de que a luz é uma onda eletromagnética, em 1889, por Heinrich Hertz. Ora, a luz das estrelas atravessava o espaço vazio até a Terra. Mas o próprio conceito de onda, uma vibração, supõe a existência de um meio a ser vibrado(...)

Porém, ainda no fim do século XIX, uma forte corrente de filósofos da ciência pregava a rejeição sumária de todo elemento inobservável das teorias científicas. Por sua notória fama, o éter foi um de seus alvos prediletos. A desqualificação dessa idéia espalhou-se e o termo ganhou uma falha pejorativa para muitos cientistas. Um deles foi Albert Einstein, que chegou a propor a eliminação do éter na física. A teoria da relatividade especial, de 1905, da qual ele foi um dos principais autores, tornou o éter ainda mais fantasmagórico, pois mostrou que era impossível identificar o referencial no qual ele estaria em repouso. Foi o golpe final. O éter foi novamente desbancado do mundo científico, apesar das ondas, e o vácuo voltava a ser reabilitado.

No século XX, o vazio não tem vez

Mas a posição de Einstein não duraria para sempre. Entre 1907 e 1916, ele e, independentemente, o matemático alemão David Hilbert publicaram a teoria da relatividade geral, que substituía a lei da gravitação de Newton, que falha para campos gravitacionais muito fortes ou em regiões muito extensas (galácticas). Nessa teoria, espaço e tempo – tomados conjuntamente como uma só entidade, o espaço-tempo – se curvam ante a presença de matéria; o efeito dessa curvatura é interpretado como uma força gravitacional que desvia a trajetória dos corpos.

Além disso, não só a matéria, mas o próprio o espaço-tempo curvo também é fonte de campo gravitacional. Assim, mesmo o “espaço vazio” poderia conter energia gravitacional e agir fisicamente sobre a matéria! Diante disso, Einstein mudou de posição e passou a defender abertamente que sua teoria da relatividade geral só fazia sentido se o espaço não fosse vazio e o éter existisse.

Mais ataques ao vazio absoluto ainda viriam. A partir de 1928, a relatividade especial foi unificada com a teoria quântica, formando a “teoria quântica do campo”. O que emergiu dela foi surpreendente: o vácuo não está vazio, mas cheio de partículas subatômicas que aparecem e desaparecem muito rapidamente, chamadas “partículas virtuais”. Isso acontece porque, pela teoria quântica, há um limite na precisão com que se pode determinar os valores de certos pares de grandezas físicas medidas simultaneamente, incluindo o par “energia e intervalo de tempo” (é o “princípio da incerteza” ou “da indeterminação”). O que impediria até mesmo de se dizer que o vácuo tem energia “precisamente” zero – o que se traduz fisicamente na existência de diminutos resquícios de campos (elétricos, magnéticos, nucleares) e dessas partículas virtuais. Apesar de parecerem fantasmagóricas, elas produzem conseqüências mensuráveis, como uma minúscula força de atração entre placas metálicas paralelas, chamada efeito Casimir, prevista em 1948, pelo holandês Hendrik Casimir (1909-2000), e confirmada em 2001.

Em 1998, apareceu uma terceira ameaça fatal ao vácuo absoluto. Descobriu-se que a expansão do universo está se acelerando. Sabe-se, desde os anos 1920, que os grupos de galáxias que formam o cosmo estão afastando-se uns dos outros. Mas esperava-se que essa expansão cósmica estivesse se desacelerando, por causa da ação da gravidade. A aceleração da expansão indica que há uma força repulsiva agindo, e a fonte dessa força parece ser algo que permeia todo o espaço. Deu-se o nome de “energia escura” a essa fonte desconhecida. E mais: nos anos seguintes, medidas da radiação cósmica de fundo – uma radiação subtil que permeia (penetra) todo o espaço cósmico e que contém registros do conteúdo médio de matéria e energia do universo conhecido – indicaram que a maior parte desse conteúdo, nada menos que 75%, é de energia escura! Se somarmos isso com a dita matéria escura – que se revela apenas por sua influência gravitacional e é de natureza também desconhecida –, conclui-se que sabemos o que forma apenas 4% do conteúdo do cosmo.

E o “tudo ou nada” continua.

Além de tudo isso, sabe-se que, mesmo que não houvesse nenhum desses “éteres” modernos, o espaço interestelar e intergaláctico não é vazio. Há partículas espalhadas por ele, emitidas pelo Sol e pelas estrelas (são os ditos “ventos solares” e “estelares”), por supernovas ou por outros fenômenos astrofísicos. No espaço entre estrelas, a densidade típica de matéria das regiões mais densas é de um milésimo de trilionésimo da pressão atmosférica na Terra. A região entre as galáxias é cem milhões de vezes mais rala: um átomo a cada 10 litros. (...)Isso é pequeno, sim, mas não é zero. O “vácuo” interestelar é denso o suficiente para que as ondas de choque causadas pelo encontro do vento solar com os ventos estelares produzam algumas estruturas nesse diáfano “meio interestelar” ao redor do sistema solar – a principal delas é chamada “heliopausa”. Os dados enviados pelas sondas Voyager 1 e 2, lançadas nos anos 1970, indicam que elas estão começando a penetrar nessas estruturas. Deverão nos enviar informações muito preciosas sobre elas nos próximos anos.

Ainda que esses elementos sejam diferentes do éter do século XIX, eles mostram que o espaço sem matéria não pode ser identificado com o “nada”. Mas, sendo assim, como fica o espaço “vazio” na extremidade do tubo de mercúrio de Torricelli? Ora, “ninguém pode mostrar que existe vácuo”, pois apenas “o que se pode estabelecer pela experiência é que em certo lugar não há certas coisas”. Torricelli viu que não havia ar ou mercúrio no seu tubo; mas não “provou” que lá havia vácuo – seus seguidores, como Pascal, apenas interpretaram assim.

Nunca poderemos dizer tudo sobre o nada.

Fonte : http://www.oei.es/divulgacioncientifica/reportajes_400.htmFilosofia da Arte

Nota pessoal : Horror Vacui ( horror ao vazio/vácuo ) e/ou o Barroco.

Barroco como categoria: As célebres Conferências de Pontigny dão origem a um texto de Eugenio D’Ors – Lo Barroco –, no qual o termo deixa de lado as conotações que até então o acompanhavam (históricas e estilísticas). O grande paradigma identificado por D’Ors é, justamente, a oposição entre as determinações clássicas e as barrocas –enunciado possível através da identificação de constantes históricas.

Estamos perante uma identificação que se aproxima de uma concepção de vida, digamos barroca, por oposição ao classicismo, a saber, “duas concepções de vida opostas: o estilo clássico, que é economia e razão, estilo das «formas que pesam», e o Barroco, que é música e paixão, no qual as «formas que voam» dançam a sua dança” (Lo Barroco, p. 82). Refere-se o autor, à atitude barroca, nos seguinte termos, “deseja fundamentalmente a humilhação da razão, [...] o espírito barroco grita desesperadamente: «Viva o movimento e morra a Eternidade!» [...]. O barroquismo imita Fausto: vende a alma ao diabo. E a assinatura de sangue com que sela o pacto é, já na sua caligrafia, o símbolo do movimento: é uma assinatura de estilo Barroco” (Lo Barroco, pp.102-103).

Mais recentemente, continuaram a surgir estudos que permitiram a continuação da abertura deste campo de análise. O caso mais paradigmático é o de Severo Sarduy. Paradigmático, justamente, devido à identificação que leva a cabo, a saber, a dos paradigmas e cosmologias que a categoria barroco coloca em causa. Segundo Sarduy, estamos perante construções do mundo, cosmologias clássicas ou cosmologias de descentralização dessas mesmas referências canónicas. Numa palavra, trata-se de identificar os desvios ao equilíbrio cosmológico, situando a perspectiva como que num constante movimento de mudança. A cosmologia anterior ao barroco, vulgarmente identificada como geocentrismo, foi fortemente marcada pela noção de centro – fosse nas concepções cosmológicas da República de Platão, fosse na cosmologia esférica de Aristóteles, ou na ptolomaica –, o que faz com que, em última análise, “o que é frequentemente definido como teologia não passa de tautologia” (Lo Barroco, p. 37).

Nestes termos, a concepção copernicana não deixa de ser uma reforma do pensamento, do modo de ver o mundo, o que nos coloca, consequentemente, perante uma reforma do próprio mundo, pois trata-se de uma “modificação que é uma metonímia – deslocamento do pólo de atenção, deslize do olhar para o contíguo” (Barroco, p. 39). Também a clivagem de Giordano Bruno, ao afirmar não haver apenas um heliocentrismo mas sim muitos sóis, galáxias, mundos. Também Leibniz – percursor de Atanásio Kircher – ao proceder à redução infinitesimal, descobrindo o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, por outras palavras, um Deus que não está fixo.

Se por um lado há uma lenta, mas decisiva, irrupção de uma nova esfera ou mundo representativo, por outro há o preconceito clássico ou canónico da representação, a saber, o do “horror ao «horror do vazio», o medo da proliferação incontrolável que cobre o suporte e o reduz a um continuum não centrado, a uma trama de matéria não significante não deixando nenhum lugar para a inserção do sujeito da superfície, de uma extensão multiplicativa” (Barroco, p. 53).

Pós-barroco: Dito de um outro modo, a reinterpretação da própria história (o rebentar do situacionismo). Tentemos situar a identificação do problema a partir do texto de Deleuze, Le Pli. O ponto de partida – de resposta à questão o que é o barroco? – é o da formulação do barroco enquanto função operatória, na qual o objecto não é inventado. Funcionalmente, é um constante movimento que dá lugar a dobras (plis), num movimento até ao infinito. As duas direcções/estados deste movimento são, tal como os capítulos indicam, a da alma (que canta a glória de Deus) e a da matéria (cujas partes constituem o orgânico). É o carácter fragmentário da obra que afirma a própria possibilidade das combinações múltiplas, das sucessivas dobras. O fragmento, dada a sua própria natureza inacabada (sem princípio e sem fim), revela-se como sendo o mais aberto possível, revelando-se assim como o antípoda, por excelência, relativamente à obra sistemática (que se quer totalitária).

Desde Eugenio D’Ors que o termo barroco força-nos a um outro olhar/pensar, arrancando-nos de uma contextualização histórico-civilizacional. Sobre este outro olhar, tal com refere Carlos Couto Sequeira Costa, serve de metáfora, a um modo de pensar barroco, a noção de labirinto (Estética e Invenção, p.23), enquanto possibilidade de um outro situar do pensar, como que sobre a batuta da desmesura, tendo como apresentação final, a própria apresentação da forma (retocando o enunciado de Sarduy), não tanto a tese enunciada (Blue & Brown Notebooks, pp. 35-36) Não se trata de estarmos perante problemas de ordem formal, a forma surge. Citemos o texto em causa, “o espaço do pensar barroco traduz-se como mimologia e palimpsesto, porquanto veicula a resposta radical à radical questão do pensar, resposta abdutiva e sempre inovadora. Pensar é pensar barroco, reescrever, palimpsesticamente, o espaço e teatro das multiplicidades (e não do Uno), da expressividade (e não do Logocentrismo), enfim das próprias figuras e configurações, da formatividade do pensar” (Blue & Brown Notebooks, p. 38). Assim, a tese pensar é o barroco, a par das suas implicações, interessa-nos por ajudar à compreensão do fenómeno, pois não se tratando de encontrar um fio condutor para a sua análise, traduz-se antes numa tentativa de nos situarmos nesse espaço descontínuo. Se pretendemos um espaço de oposição ao da dialéctica da totalidade, torna-se condicional o pensar o fragmento, o inacabado. Neste pensar, tal como refere Sequeira Costa, “o pensar barroco pascaliano «torna sensível» os efeitos de infinito” (Blue & Brown Notebooks, p. 39). De uma aparente desordem, para uma ordem das multiplicidades.

Fonte : http://filosofiadaarte.no.sapo.pt/barroco.htmlBarroco Barroco - Sentido histórico

Barroco - Sentido histórico

O classicismo do século XVIII faz uso do nome barroco, no sentido pejorativo, para classificar a arquitectura e os excessos (ornamentos) que ele próprio não aprova. O emprego do nome torna-se neutro no século XIX, em parte graças a Ranke, ao afirmar que cada época apenas responde a Deus, passando então a designar a época ou estilo que se seguiu ao renascimento. Note-se que, se num primeiro momento a sua aplicação restringiu-se à arquitectura, o nome foi como que alargando o seu horizonte: numa primeira fase à escultura e à pintura, numa segunda fase às formas de arte não visuais, como a poesia e a música, e numa terceira fase a expressões artísticas, que não exclusivas do dito período histórico barroco, passando então a referir um barroco helénico, um barroco gótico tardio, etc. É nesta terceira e última fase do uso do nome que o mesmo se torna ambíguo, ou seja, o nome torna-se ele próprio obscuro e confuso, sendo justamente aqui que se torna interessante para a estética. Uma precisão apenas, a saber, o estilo barroco, não surge enquanto oposição ao renascimento, mas antes por reacção ao maneirismo, mais precisamente, a segunda fase deste. (..).

Fonte : mesma "Qu’est-ce le barroque?"

"Qu’est-ce le barroque?"

E em Portugal? Tal como refere José Fernandes Pereira (Dicionário da Arte Barroca em Portugal, p.69), a palavra barroco encontra a sua identidade, na semântica da irregularidade, muito virtude das suas primeiras referências (cita o autor, Garcia de Orta, Dicionário de Morais, Elucidário de Viterbo). O termo fica, desde o início, ligado ao sentido pejorativo (...). Tal como refere, é com a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira que, além de mencionar o seu sentido depreciativo, o termo passa a designar pela primeira vez um período histórico, a saber, “o têrmo barroco, na sua significação histórica aplicada à arte, indica o período que fica entre o classicismo do séc. XVI e o neo-classicismo do séc. XVIII. Todavia os seus limites são incertos, correspondendo o seu ponto culminante ao séc. XVII com o italiano Berivini”. Mas, como refere ainda José Fernandes Pereira, “no estado actual da discussão teórica sobre o barroco, conceito que conheceu nos últimos anos uma espantosa actualidade em resultado da prática e teoria «pós-moderna», importa centrarmo-nos antes de mais no próprio pensamento barroco” (Dicionário da Arte Barroca em Portugal, p. 69). No âmbito do pensamento estético, diríamos nós, ou, se se quiser, na consideração do barroco enquanto categoria do pensamento.BARROCO

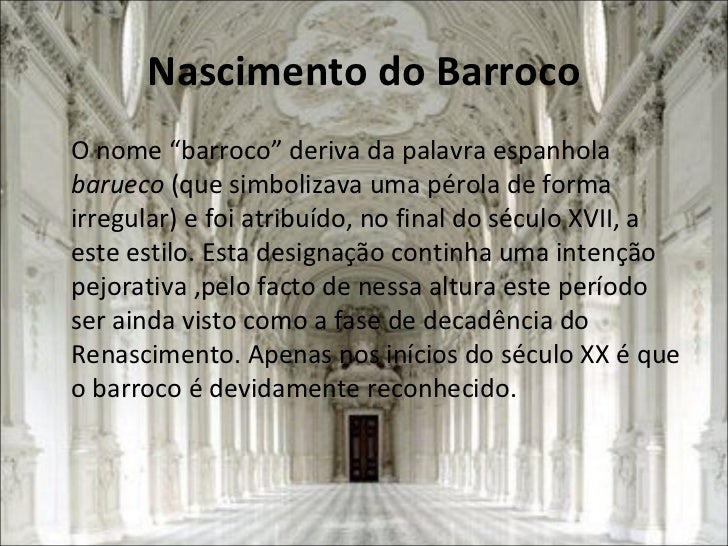

Sentido etimológico / sentido depreciativo: Barroco (igual em castelhano), em francês baroque (tal como em inglês). Etimologicamente, o primeiro sentido que encontramos referido no Dicionário da Língua Portuguesa (Academia das Ciências de Lisboa) é o de “pérola de superfície irregular”, num segundo momento, “o que é extravagante, imprevisto, que causa estranheza pela irregularidade, pelo carácter inesperado” e, num último momento, um sentido depreciativo, a saber, “que é demasiado exuberante e tem excesso de ornamentos; que evidencia o mau gosto por ser demasiado rebuscado”. O gosto barroco, enquanto conotado como gosto duvidoso, encontra as suas origens, de acordo com Panofsky (Qu’est-ce que le baroque?, p.33) nos procedimentos mnemotécnicos utilizados pelos escolásticos, procedimentos estes que ajudaram à concepção do nome barroco.

Fonte : mesma

A Arte Barroca

Extase

Fonte da imagem : http://agenciab2f.blogspot.pt

Fonte :pt.yesshare.comBarroco na História da ArquiteturaO BARROCO e O HORROR AO VAZIOMarcel Wanders. Neo-baroque interior design. Horror Vacui = BarrocoHorror Vacui ou Horror do Vazio ou o Barroco

Horror Vacui = BarrocoHorror Vacui ou Horror do Vazio ou o Barroco

E a História do Corredor como exemplo

Na Arquitectura

História do Corredor

Carlos M Teixeira

O corredor, espaço que serve para comunicar ambientes, é o pesadelo dos arquitetos. Uma planta que tem corredores longos é pouco eficiente. Um prédio de escritório com muita área de circulação é um prédio mal resolvido. Um corredor comprido, escuro e deserto é causa de um horror vacui, um espaço claustrofóbico, anônimo, desconcertante. Mas um apartamento de muitos quartos e sem corredores é um apartamento de aproveitamento máximo e sem desperdício de área ou, num mundo onde o espaço sempre é mercantilizado, um “bom” apartamento.

Arquitetos do mercado imobiliário sempre lutaram contra ele, mas Rafael e todos os arquitetos que viveram antes do século XVII já tinham resolvido essa questão: eles projetavam palácios enormes, de 500, 1000, 5000 m2, sem nenhum corredor. Área de circulação: 0%, área útil: 100%. Assim eram as plantas dos palácios renascentistas: uma porta para cada quarto vizinho, e quanto mais portas melhor.

Conceitos hoje considerados óbvios como conforto e privacidade não estavam naqueles palácios. Para se chegar ao último quarto era preciso passar por todos os outros que o antecediam, fazendo das plantas uma matriz de quartos conectados. Alberti disse que “é conveniente locar as portas de modo que elas liguem o maior número possível de partes de um edifício”, o que prova que essa solução, menos que impensada, tinha suporte teórico de um grande intelectual também renascentista. Poderíamos assim chegar a um cômodo determinado por vários trajetos, já que tudo era permeável aos inúmeros membros da família, aos empregados e aos visitantes, todos eles obrigados a entrar nos outros cômodos que estavam no meio de seu caminho. As portas deveriam estar alinhadas (enfilade) para que fosse possível a visão ininterrupta de um lado da casa ao outro, e isso era sinônimo de bom projeto arquitetônico.

Ao facilitar a comunicação entre quartos e permitir o trânsito independente pela casa, o corredor, um distribuidor de movimentos que apareceu por volta do século XVII, separou as pessoas e passou expressar a idéia de privacidade. A partir daí, aquele que entra sem pedir licença poderia estar invadindo o espaço do outro, confirmando o quanto o corredor foi importante para o uso individual e recluso do quarto.

Ao contrário de tudo que define uma casa – a sala, o quarto, a cozinha – o corredor é o indutor de uma atividade bem específica – circular, e sua especificidade é que o leva a ser considerado um desperdício de espaço: o lugar que deve sempre permanecer vazio; um vazio indesejado, porém inevitável. Poucos espaços são tão desconfortáveis quanto o corredor do Edifício JK, um típico conjunto residencial onde não foi possível resolver o problema do corredor. Como um horror vacui da arquitetura, esses locais sufocantes são quase que a materialização espacial da claustrofobia; um paradoxo onde a ausência de eventos, a falta de coisas e o excesso de perspectiva geram um horror ao vazio.

O inglês Robin Evans, um dos poucos críticos que atentaram para o modo de ocupar a casa ao longo dos tempos, considera o corredor um lugar do evento desimportante (de fato, ninguém se lembra do tempo que já passou no corredor). Mas se olharmos o corredor mais que um vazio permanente, podemos considerá-lo como algo tão sujeito a outros usos quanto outros lugares da casa.

Um quarto pode virar uma sala, uma sala pode virar um escritório, um banheiro pode virar uma estufa. E um corredor, esse distanciador de pessoas para Robin Evans, pode reaproximá-las.

Antes, as divisões eram polivalentes; nunca monofuncionais. Para os aristocratas do período barroco, o banheiro deveria ir a eles, e não o contrário. Não havia banheiros em Versalhes, e certo era que os criados deveriam trazer uma latrina móvel para os quartos, ou “cadeira de retrete” que, logo depois de usada, era recolhida pelos criados. Nas casas dos plebeus, tudo podia mudar de função do dia para noite: de dia, escritório ou oficina; de noite, o quarto da família.

As coisas foram mudando, e a especificação contínua das plantas culminou com a máxima ”a forma segue a função” da arquitetura moderna, o corredor sendo o mais funcional dos espaços arquitetônicos. Surgiram circulações, passagens e escadas que permitiram, além da privacidade dos cômodos, os deslocamentos interiores exclusivos, segregando trajetos íntimos, sociais e de serviços. Gradualmente, circulações passaram a surgir como um trajeto alternativo segregado, de modo a permitir o trânsito de serviçais à margem das atividades sociais. E tudo passou a ser mais previsível: aqui, dormir; ali, jantar; lá, trabalhar; aí, circular. Se hoje essa separação de atividades é possível mesmo em apartamentos populares, antes ela não ocorria nem mesmo nos chateaux, nos palazzi, nas ville.

Uma das interpretações do horror vacui é a compulsão para ocupar todos os espaços como reação ao medo do vazio. Como o escultor Arman fazia em suas instalações, como o gravador renascentista Jean Duvet fazia em suas gravuras, como os egípcios escreviam seus hieróglifos: sem espaços brancos na tela ou na sala da galeria.

Fonte :http://www.vazio.com.br/ensaios/historia-do-corredor"As pessoas tem medo de arquitetura contemporânea" - Álvaro Siza

Este pensamento é do Alvaro Siza, um dos 5 maiores arquitetos da atualidade, português, autor do Museu Ibere Camargo de Porto Alegre e belíssimas obras no mundo inteiro.

Outro comentário dele:

"O mercado tem ânsia pelo novo, mas não sabe como chegar a ele. Não há conhecimento. Por quê? Porque não há circulação de informações. Aí acaba-se produzindo um novo que é ruim" Alvaro Siza.

ALVARO SIZA - REVISTA APLAUSO (RS)

Mas o patrimônio histórico não é inimigo da arquitetura contemporânea, certo?

Certo, é claro. Manter as riquezas do passado é algo indispensável, sem dúvida. Sem contar que a história tem um grande peso para a própria invenção. Há de se levar em conta toda a história da arquitetura quando se pensa em evolução. Não se cria alguma coisa a partir do nada. A idéia que surgiu após a 2a Guerra, de se riscar do mapa qualquer coisa que lembrasse o trauma da batalha, inclusive isso é um erro. É a velha história da interferência da política sobre a arquitetura. Isso não pode acontecer. Não se constrói um novo mundo apagando-se o antigo. Nunca.ALVARO SIZA - REVISTA APLAUSO (RS)

No debate Porto Alegre, uma Cidade Brega, publicado na APLAUSO 73, houve unanimidade entre os debatedores: os clientes, aqueles que contratam o serviço de arquitetura, tanto por parte do poder público quanto em projetos privados, têm um nível de conhecimento da arquitetura muito baixo. Sua experiência também indica isso?

Hoje está ficando raro um promotor da construção de um prédio realmente interessado em arquitetura de qualidade. Sobretudo no poder público. O que predomina é o desconhecimento, o desinteresse ou - o que é pior - o lado autoritário e político. Pensa-se no que é melhor estrategicamente em termos de politica, e não na cidade, no bem público. A oposição critica, mas chega ao poder e faz o mesmo. Este é um problema grave que a democracia precisa resolver. Até porque não diz respeito apenas à arquitetura, mas ao exercício do poder em si.

Nas entrevistas que deu ao ganhar o Pritzker 2006 (espécie de Nobel da Arquitetura), o brasileiro Paulo Mendes da Rocha criticou as elites de São Paulo, do Rio de Janeiro.

E poderia continuar com Lisboa, Berlim, Madri, Paris... E isso que a Europa tem um patrimônio mais consolidado e não tem a urgência social das cidades brasileiras, ou seja, não tem tanta necessidade de construir e normalmente tem mais tempo para elaborar e executar os projetos. Trabalho num projeto na Holanda e lá verifico algo parecido. Os contratantes só querem que o edifício seja marcante, chamativo, mesmo que isso não signifique qualidade - lembrando que qualidade tem tudo a ver com funcionalidade, beleza estética não existe num prédio que não é funcional. O fenômeno é global: as elites e o poder pÚblico não vêem mais a arquitetura de qualidade como algo importante.0.1336 seg. NEW